«Sexualität in der zweiten Lebenshälfte»

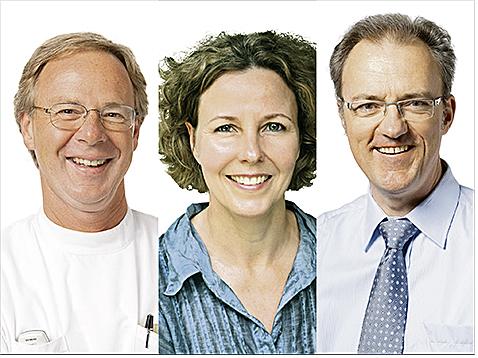

04.11.2016 Aktuell, Bildung, Burgdorf, GesellschaftÜbermorgen Donnerstag, 3. November 2016, 19 bis 20 Uhr, findet im Spital Emmental in Burgdorf der vorletzte Publikumsvortrag dieses Jahres statt. Dr. med. Hansjörg Keller als stellvertretender Chefarzt Gynäkologie, Dr. med. Markus Fatzer als Facharzt FMH Urologie und Irene Aebischer als Expertin Zentrum für Verhütung, Sexualität sowie Familienplanung, setzen sich mit dem Thema «Sexualität in der zweiten Lebenshälfte» auseinander.

«D’REGION»: Wer spricht beim Publikumsvortrag worüber?

Dr. Keller: Es scheint tatsächlich etwas ungewöhnlich, ein Referat zu dritt zu halten. Bei diesem Thema macht es aber Sinn. Alle drei werden das Thema aus ihrer Sicht beleuchten. Als Gynäkologe spreche ich über die Veränderungen bei der Frau, Urologe Dr. Markus Fatzer spricht über jene beim Mann und Sexualtherapeutin Irene Aebischer geht auf die Aspekte der Zweierbeziehung ein.

«D’REGION»: Was bietet das Spital Emmental zum Thema «Sexualität in der zweiten Lebenshälfte» an?

Dr. Keller: Die Berateria im Spital oder die Sprechstunde in der Privatpraxis.

Irene Aebischer: Die Berateria bietet Sexualberatungen an. Ich berate nach dem Beratungskonzept «Approche sexocorporelle» – abgekürzt AS – nach J.Y. Desjardinan. Dieses kanadische Konzept bietet Lösungsmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen des sexuellen Lernens.

«D’REGION»: Wie kommen die Kontakte der ratsuchenden Seniorinnen und Senioren mit Ihnen zustande?

Dr. Keller: Aus meiner Sicht, jener des Gynäkologen, kommen die Frauen fast immer direkt selber – sehr selten auf Zuweisung des Hausarztes.

Dr. Fatzer: Grösstenteils durch Hausärzte – teilweise auch selber, je nach Versicherungsmodell.

Irene Aebischer: Bei der Berateria melden sich mehrheitlich Frauen. Dies direkt via Mailanfrage, weil sie im Internet bereits zum Thema recherchiert haben. Die Ratsuchenden erhalten die Adresse auch von der Frauenärztin, dem Psychotherapeuten oder der Hausärztin, wenn das Thema Sexualität angesprochen wurde.

«D’REGION»: Kommen diese Leute allein oder mit dem Partner zu Ihnen?

Dr. Keller: Die Frauen erscheinen meist alleine. Gespräche über die Sexualität sind in der gynäkologischen Praxis im Rahmen der Kontrollen keine Seltenheit.

Dr. Fatzer: Es sind meist Männer, die grösstenteils alleine kommen.

Irene Aebischer: Mehrheitlich kommen die Frauen allein zum Gespräch – Männer ebenfalls.

«D’REGION»: Welches sind häufige sexuelle Probleme bei Männern, Frauen und in der Partnerschaft?

Dr. Keller: Aus Sicht des Gynäkologen sind die häufigsten Probleme im Bereich des Älterwerdens mit den entsprechenden Veränderungen wie Menopause, gesundheitlichen, körperlichen und psychischen Veränderungen zu finden.

Dr. Fatzer: Zu mir kommen Männer mit Erektionsstörungen.

Irene Aebischer: Weil beim einen oder anderen Partner die Sexualität als unbefriedigend erlebt wird, die Sexualität nicht mehr stattfindet, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr auftreten und die Erektionsfähigkeit nachlässt.

«D’REGION»: Früher waren die Menschen verklemmter, weshalb die Sexualität als Thema tabu war. Wie sieht das heute aus?

Dr. Keller: Es ist schon so, dass heute mit weniger Hemmungen über Sexualität gesprochen wird. Aber die Dinge beim Namen zu nennen, wenn es um die eigene Sexualität geht, ist auch heute noch schwierig. Hier braucht es ein gutes Vertrauensverhältnis zum Arzt beziehungsweise Therapeuten.

Dr. Fatzer: Der Umgang mit der Sexualität ist nicht in allen Kulturen gleich. Sogar im Westen gibt es Unterschiede. Auch historisch gesehen gab es Zeiten mit freierem Umgang. Diejenigen, die nur wegen eines solchen Problems kommen, benennen es. Ich frage aber fast jeden Patienten nach seiner Erektion oder nach Problemen beim Sex.

Irene Aebischer: Tatsächlich haben die Menschen heute einfacher Zugang zu sexuellen Informationen sowie Bildern – und sprechen über die Sexualität. Im persönlichen Erleben die Dinge beim Namen zu nennen, Worte zu finden, ist dann gar nicht so einfach. Das Thema ist auch mit Mythen, Halbwahrheiten, Normen, Werten und so weiter behaftet.

«D’REGION»: Noch bis in die 1960er-Jahre galt Sex in der Ehe primär der Kinderzeugung. Dann folgte eine sexuelle Revolution mit sexueller Abwechslung, wobei ab hier auch die Frauen ihre sexuellen Ansprüche anmeldeten. Wie ist diese Situation heute?

Dr. Keller: Sicher gab es bereits vor den 1960er-Jahren eine lebhafte Sexualität, die aber meist in der Partnerschaft ausgelebt wurde. Nur wurde nicht darüber gesprochen. Mit den 1960er- bis 1970er-Jahren kam dann die «sexuelle Revolution» mit höheren Erwartungen an das erotische Glück und mehr sexueller Abwechslung. Die Aidsproblematik hat dann aber in den 1980er-Jahren ihren Einfluss auf die sogenannte freie Liebe gehabt. Das führte zur Suche nach sexuellem Glück und erfüllter Beziehung. Es ist aber so, dass sich die Frauen seither auch sexuell emanzipiert haben. Das ist so geblieben.

Dr. Fatzer: Auch hier gibt es starke kulturelle und regionale Unterschiede. Die Erziehung dürfte einen grossen prägenden Einfluss haben. Die Problematik von HIV und Geschlechtskrankheiten dürfte in den 80er- und 90er-Jahren für eine gewisse Verunsicherung im freien Ausleben der Sexualität gesorgt haben. Dafür scheint das Internet mit dem einfachen Zugang zu sexuellen Inhalten die Tendenz zu unpersönlicher Sexualität zu fördern. In Japan scheint dies besonders der Fall zu sein.

Irene Aebischer: Sexualität ist je nach Epoche von deren definierten gesellschaftlichen Normen und Werten abhängig. In gewissen Zeiten galten frigide Frauen als ehefähig. Der Mann hatte Aussenbeziehungen, bis dann die frigide Frau als Krankheitsbild behandelt wurde. Heute ist vieles möglich – gerade auch für Frauen.

«D’REGION»: Gibt es Statistiken, die verraten, in welchem Alter Herr und Frau Schweizer sexuell am aktivsten sind?

Dr. Keller: Solche gibt es. Zu erwähnen sind hier die ersten Statistiken: der Kinsey-Rapport von 1963 und 1964 oder auch der Simon-Rapport von 1972.

Dr. Fatzer: Zahlen zur Schweiz habe ich nicht. Wenn man sexuelle Aktivität mit Geschlechtsverkehr gleichsetzt, wird die Häufigkeit sicher im jungen und mittleren Erwachsenenalter am höchsten sein und dann bis ins hohe Alter abnehmen. Beschränkt man sexuelle Aktivität nicht auf Geschlechtsverkehr, wird das etwas häufiger sein, aber mit Sicherheit auch abnehmend. Dies, weil viele ältere Menschen nach Scheidung oder Tod des Partners alleine sind.

Irene Aebischer: Mit Statistiken ist es so eine Sache. Sie zeigen Tendenzen auf und bieten die Möglichkeit zu vergleichen. Die weichen und individuellen Faktoren sind meistens nicht dabei.

«D’REGION»: Welches sind die Gründe, dass die Lust am Sex mit zunehmendem Alter abnimmt?

Dr. Keller: Hier spielen verschiedene Einflüsse eine Rolle: Bei der Frau sind zu erwähnen der mit dem Alter verbundene Attraktivitätsverlust, die Wechseljahre mit Hormonausfall und entsprechenden Auswirkungen auf den Körper – aber auch die emotionale Qualität der Paarbeziehung, die individuelle Sexualbiografie.

Dr. Fatzer: Beim Mann kann das abnehmende Testosteron die Libido mindern. Daneben können alle anderen Faktoren, die uns im normalen Leben belasten, auch die Lust am Sex mindern. Eine Midlife-Crisis ist wohl mehr Ausdruck für gewisse Umstände als eine Ursache von etwas.

Irene Aebischer: Das ist individuell und hängt von verschiedenen Faktoren ab – und ob sich diese stark oder kaum auf die Sexualität auswirken. Zu erwähnen sind auch organische sowie psychosoziale Einflüsse, erlernte sexuelle Fähigkeiten und Sensomotorik.

«D’REGION»: Wie können Sie bei sexuellen Problemen helfen?

Dr. Keller: Medikamente, welche die Lust steigern oder zurückbringen, gibt es nicht – weder für die Frau noch für den Mann. Probleme im Bereich Liebe und Sexualität sind meist sehr individuell. Also bedarf es auch einer individuellen «Behandlung»: Gespräche, Aufklärung, Ratschläge, medikamentöse Behandlung.

Dr. Fatzer: Ziel ist, die Ursache für ein Problem zu behandeln. Ist das nicht möglich, versucht man die Symptome zu lindern. Die Massnahmen reichen von einer Änderung des Lebensstils – mehr Bewegung, Gewichtsreduktion, gesunde Ernährung, Nikotinstopp – über Medikamente – Testosteronersatz, Erektionsförderung – bis zu einer Operation. Eine solche ist selten.

Irene Aebischer: Ich erfrage gezielt die erlernten sexuellen Fähigkeiten. Wie ist die Sexualität, die sie oder er lebt, was geniessen sie und vieles mehr. Daraus ergeben sich individuelle Schritte, die eine Anpassung an die aktuelle Situation in der Sexualität ergeben – sofern diese gewünscht ist.

«D’REGION»: Welches sind Ihre Erfahrungen mit älteren Leuten – wünschen Männer eher den Beischlaf, Frauen das Kuscheln?

Dr. Keller: Bei Männern ja, sofern er noch steht, was in den Bereich des Urologen fällt. Bei Frauen je nachdem. Aber Kuscheln und Zärtlichkeit sind Grundlage für Weiteres.

Dr. Fatzer: Bei meinen Patienten gibt es die ganze Bandbreite. Wenn die Frau nicht deutlich jünger ist, trifft dieses Klischee bei den Paaren vermehrt zu.

Irene Aebischer: Sex ist mehr als Geschlechtsverkehr. Der Beischlaf wird sicher von den Männern prozentual mehr gewünscht. Wenn kuscheln und Zärtlichkeiten einen festen Wert haben, ist dies eine gute Grundlage. Ich höre eher von Paaren in der zweiten Lebenshälfte, dass ein offenes Ergebnis – wo das Ziel nicht der Geschlechtsverkehr ist – Druck wegnimmt und dadurch anderes möglich wird.

«D’REGION»: Welchen Stellenwert haben in der zweiten Lebenshälfte bei Männlein und Weiblein Petting und Selbstbefriedigung?

Dr. Keller: Über Petting ohne Geschlechtsverkehr gibt es keine Erfahrungswerte. Da ist wenig bekannt. Selbstbefriedigung wird praktiziert – selbst in Partnerschaften. Die Häufigkeit ist sehr unterschiedlich, wozu es auch hier keine genauen Zahlen gibt.

Dr. Fatzer: Paare, die Geschlechtsverkehr schlecht oder nicht mehr durchführen können, berichten mir, dass sie andere Formen der Sexualität haben. Dazu dürften Körperkontakte und Selbstbefriedigung zählen und alles, was auch vorher schon zum Orgasmus führen kann.

Irene Aebischer: Beides findet statt. Petting bei Paaren, vor allem wenn Geschlechtsverkehr nicht möglich ist, wird gelebt – ausser der Partner oder die Partnerin hat sich ganz zurückgezogen oder beim Petting werden immer wieder gezogene Grenzen überschritten.

Selbstbefriedigung ist eine eigene Form der Sexualität. Sie ermöglicht, Erregung zu spüren, zu geniessen, ob mit oder ohne Partner.

«D’REGION»: Gibt es eine Altersgrenze beim Orgasmus – oder ist dieses Glücksgefühl auch bei 100-Jährigen noch möglich?

Dr. Keller: Das chronologische Alter hat keinen Einfluss auf die Orgasmusfähigkeit.

Dr. Fatzer: Beim Mann gibts keine Alterslimite, sofern es keine körperlichen Limiten gibt. Aber die Erregbarkeit, die Sensibilität und Intensität des Orgasmus können sich ändern.

Irene Aebischer: Hier geht es vielmehr um die Art, wie der Mensch gelernt hat, seine sexuelle Erregung zu steuern.

«D’REGION»: Welches sind die Hauptgründe für sexuelle Inaktivität im Alter?

Dr. Keller: Bei der Frau sind dies aus Gynäkologensicht der fehlende Partner, die emotionale Qualität der Paarbeziehung, Gesundheitsprobleme wie Depressionen, schwere Erkrankungen – zum Beispiel Brustkrebs oder MS, also Multiple Sklerose. Am einfachsten behandelbar sind lokal-genitale Probleme.

Dr. Fatzer: Krankheiten, Erektionsstörungen, fehlender Partner.

Irene Aebischer: Z. B., wenn kein sexuell interessierter Partner beziehungsweise Partnerin vorhanden ist. Eine grosse Rolle spielen die gesundheitliche Verfassung eines Menschen und die sexuelle Sozialisation in jungen Jahren. Diese steht allerdings immer offen für neue Erfahrungen.

«D’REGION»: Gibt es auch Paare, die nach der Pensionierung befreiter sind und jetzt ein befriedigenderes Sexleben haben als noch zur stressigen Berufszeit?

Dr. Keller: Die Pensionierung ist ein neuer Lebensabschnitt und beinhaltet neben dem wohlverdienten Ruhestand und der AHV auch ein deutliches Konfliktpotenzial. Mann und Frau sind nun täglich 24 Stunden zusammen. Er funkt nun in ihren Lebensbereich, den Haushalt, hinein. Ungelöste Konflikte brechen viel eher auf. Man muss sich wieder neu finden – gleich wie nach dem Auszug der Kinder. Aber die Pensionierung ist eine Chance und kann auch einen positiven Effekt auf die Sexualität haben.

Dr. Fatzer: Das kann vorkommen, aber mit Sicherheit nicht bei der Mehrheit. Wenn sich die Pension wie lange Ferien anfühlt, kann das vielleicht am Anfang der Fall sein. Aber dauernd zusammen zu sein, kann auch Stress sein.

Irene Aebischer: Die Phase vom Arbeitsleben ins Pensionierungsleben braucht für Paare und Singles eine Adaptionszeit. Dieser Lebensabschnitt wird im Idealfall neu gestaltet und kann somit dem Sexualleben zuträglich sein.

«D’REGION»: Welchen Rat geben Sie Männlein und Weiblein, die in der zweiten Lebenshälfte stecken und deren Sexleben unerfüllt ist?

Dr. Keller: Miteinander sprechen und an der nichtsexuellen Beziehung arbeiten. Dazu gehören die Gesprächskultur, der gegenseitige Respekt, die gegenseitige Akzeptanz und das Lösen schwelender Konflikte – auch das Arbeiten an der sexuellen Beziehung. Dabei Wünsche sowie Bedürfnisse kommunizieren und umsetzen. Mit dem Arzt sprechen.

Dr. Fatzer: Gesund leben, miteinander reden. Wenn es keine Besserung gibt, mit Hausarzt beziehungsweise Hausärztin Kontakt aufnehmen. Diese werden weiterweisen, wenn sie für das Problem Hilfe benötigen.

Irene Aebischer: Miteinander reden ist sehr wichtig. Bei gegenseitigem Respekt und Zuneigung wird in der Regel die Sexualität befriedigender erlebt. In der Sexualität eine Sprache finden, Wünsche aussprechen können, sich mit der eigenen Sexualität auseinandersetzen.

Hans Mathys

Dr. med. Hansjörg Keller ist Facharzt FMH für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie stellvertretender Chefarzt Frauenklinik mit eigener Praxis in Burgdorf. Am Spital Emmental ist er seit 25 Jahren (1. Juli 1991) in Festanstellung tätig.

Dr. med. Markus Fatzer ist Facharzt FMH für Urologie und operative Urologie. Seit 2011 hat er eine eigene Praxis in Burgdorf (urosana ag). Am Spital Emmental ist er als Belegarzt tätig.

Irene Aebischer ist Fachfrau für sexuelle und reproduktive Gesundheit SGS, Sexologin und Hebamme. Als Beraterin ist sie seit 1. Januar 2007 am Spital Emmental und seit 1. Januar 2016 in den Spitalräumlichkeiten integriert. Die Beratungstätigkeit ist zwischen dem Spital und dem Kanton in einem Leistungsvertrag geregelt.